(des estampes à l'ordinateur)

oralité, images

introduction

La puissance évocatrice de l'écriture à base d'idéogrammes

est telle que l'image d'un caractère particulier devient, dans

certaines circonstances, symbolique d'une situation, d'un désir

attaché à la personne qui en fait le vœu. Le caractère

壽

thọ par exemple

- la longévité -

est fréquemment utilisé dans ce sens, sur les monuments,

qu'ils soient civils ou religieux.

Le caractère 福

phúc,

bonheur, ou le caractère 喜

hỷ, la

joie - qui devient le bonheur conjugal

lorsqu'il est doublé -

sont fréquemment utilisés dans des compositions destinées

aux fêtes ou aux événements importants de la vie.

Aujourd'hui, les cartes de vœux ou les faire-part de mariage sont imprimés

et vendus prêts à consommer

dans des boutiques qui sont

encore souvent la boutique de l'artisan qui les a imprimés.

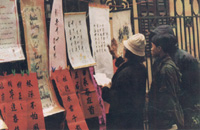

Autrefois, c'était le

Autrefois, c'était le peintre

de sentences parallèles

qui s'installait sur les trottoirs et confectionnait ses banderoles à la demande.

Cartes de vœux et faire-parts de mariage aujourd'hui.

Cartes de vœux et faire-parts de mariage aujourd'hui.

On remarque l'utilisation des idéogrammes traditionnels symboliques de la joie

ou du bonheur, leur forme en

quốc ngữ et aussi leur traduction en anglais.

Sur l'un des faire-part de mariage, le caractère

hỷ doublé

dans le sens de bonheur conjugal est terminé à sa base par deux cœurs.

l'estampe

Les recherches de Nguyễn Văn Huyên sur les croyances et les rites des Vietnamiens ainsi que les travaux de Maurice Durand sur l'imagerie vietnamienne (il publiait en 1960 à l'Ecole Française d'Extrême-Orient son "Imagerie populaire vietnamienne") ont apporté dans les années 1950 une connaissance approfondie du fonds culturel du peuple vietnamien. Au cours des années qui ont suivi, ce type de recherche a marqué le pas. Les guerres, les événements politiques y sont sans doute pour une grande part. Mais c'est peut-être la disparition prématurée de Nguyễn Văn Huyên ainsi que celle de Maurice Durand qui a interrompu pour longtemps la dynamique de cette recherche.

Aujourd'hui, un regain d'interêt se manifeste, de manière un peu foisonnante.

Un Musée ethnographique a été crée et inauguré

très récemment à Hanoi, qui présente non seulement la culture

des nombreuses ethnies vivant sur le sol vietnamien mais aussi celle des vietnamiens, les kinh.

Un Musée ethnographique a été crée et inauguré

très récemment à Hanoi, qui présente non seulement la culture

des nombreuses ethnies vivant sur le sol vietnamien mais aussi celle des vietnamiens, les kinh.

Sur l'imagerie, le travail conduit par

Maurice Durand était une nouveauté.

Il demeure aujourd'hui irremplaçable.

La collecte systématique par une équipe appartenant à

l'École Française d'Extrême-Orient, de l'ensemble le plus complet possible

des images produites dans les années 1950, a permis d'observer la nature et la fréquence

des sujets aussi bien que les méthodes de fabrication.

Sur l'imagerie, le travail conduit par

Maurice Durand était une nouveauté.

Il demeure aujourd'hui irremplaçable.

La collecte systématique par une équipe appartenant à

l'École Française d'Extrême-Orient, de l'ensemble le plus complet possible

des images produites dans les années 1950, a permis d'observer la nature et la fréquence

des sujets aussi bien que les méthodes de fabrication.

Une visite au village de Đông Hồ

et la rencontre de notre équipe avec

Nguyễn Đăng Chế,

fils de l'un des anciens collaborateurs de

Maurice Durand,

estampeur lui-même,

créait l'occasion d'établir un pont entre la connaissance passée et le présent.

Une visite au village de Đông Hồ

et la rencontre de notre équipe avec

Nguyễn Đăng Chế,

fils de l'un des anciens collaborateurs de

Maurice Durand,

estampeur lui-même,

créait l'occasion d'établir un pont entre la connaissance passée et le présent.

Comparatiste, l'étude de Durand caractérise la production vietnamienne par rapport à la tradition chinoise.

Une des premières originalités concernant ces estampes paraît être la couleur, moins vive, plus discrète que celle des Chinois. Un écrivain, Lê Văn Hoè, cité par Durand, dit ceci :

Les images du Tết représentant des poulets, des cochons, sont rouges comme le riz gluant coloré au momordica (gấc), jaunes comme le riz mûr, vertes comme les jeunes plants de riz ou bien jaunes comme le curcuma avec lequel on cuit le poisson dans la saumure, vertes comme le premier riz gluant, rouges comme le mais bien mûri, brunes comme la terre labourée, toutes couleurs auxquelles les Vietnamiens sont habitués et qu'ils aiment depuis tant de générations... Les couleurs éblouissantes et variées des images chinoises et européennes offusquent trop les yeux ; elles ne sont pas naturelles, habituelles, comme les couleurs rustiques, simples, sans apprêt de nos images du Tết.

L'étude de Durand distingue encore certains thèmes spécifiquement vietnamiens.

Par exemple, des images de souhaits formulés simplement sur fond rouge,

par un seul idéogramme.

Ainsi le caractère

福

Phúc, le bonheur.

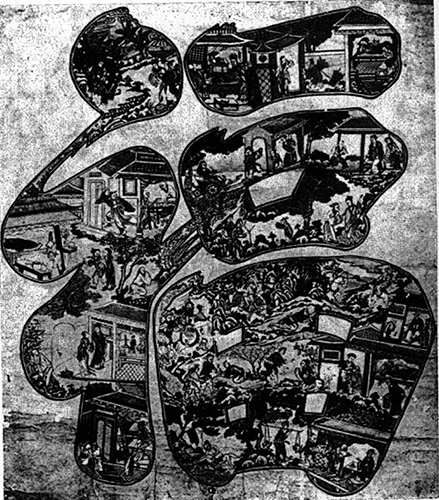

Sur cette base, une composition parfois très riche,, est accompagnée de

représentations diverses comme ici, les

Par exemple, des images de souhaits formulés simplement sur fond rouge,

par un seul idéogramme.

Ainsi le caractère

福

Phúc, le bonheur.

Sur cette base, une composition parfois très riche,, est accompagnée de

représentations diverses comme ici, les Vingt quatre exemples de piété filiale

.

Néanmoins, comme en Chine, les souhaits de richesse vont parfois de pair avec ceux

d'une nombreuse postérité.

Sur le livre que tiennent ici les enfants, on lit

Néanmoins, comme en Chine, les souhaits de richesse vont parfois de pair avec ceux

d'une nombreuse postérité.

Sur le livre que tiennent ici les enfants, on lit que des garçons et des richesses

vous ayez à foison

.

Le pot porte le caractère

金

kim,

c'est à dire l'or.

De même, les souhaits de Nouvel An sont basées sur un langage symbolique, qui existe ailleurs mais que les Vietnamiens ont fait leur, avec les allusions classiques relatives à des fleurs comme le lotus qui signifie la pureté, des fruits comme la pèche et la longévité ou la grenade qui exprime, par ses nombreuses graines, le souhait d'une postérité nombreuse. Les images d'animaux comme le porc sont très populaires et symbolisent l'abondance, le crapaud le succès aux examens. Une image de vieillard exprime la longévité, une image de mandarin, un souhait de noblesse et de dignité.

Les images destinées à éloigner les mauvaises influences constituent

une catégorie plus originale, différente des images porte-bonheur décrites ci-dessus.

Ce sont les gardiens des portes

qui protègent les maisons.

Ils ont l'allure de guerriers ou de généraux.

Quant aux génies qui éloignent les esprits du mal, ils sont parfois figurés

accompagnés des huit trigrammes, des quatre animaux merveilleux

tứ linh) :

le dragon

(蠬

rồng),

le phénix

(鳳

phượng),

la licorne

(麟

lân)

et la tortue

(龜

qui

ou rùa).

Le génie de la constellation

Tử vi est représenté

le plus souvent assis sur un lion, tenant à la main les deux symboles magiques de protection,

le tableau des huit trigrammes,

八卦

bát quái,

et le signe du

陰陽

âm dương

(yīn yáng).

Le génie des richesses

Huyên Đan est, lui, monté sur un tigre.

On l'adore comme dieu des portes.

Typiquement vietnamiennes, les images humoristiques ont connu une grande vogue

pendant la période coloniale.

La dérision se tourne envers les Chinois figurés sous forme de rats

à longue queue, à cause de leur natte (alors que les Vietnamiens portent le chignon).

Les Vietnamiens eux-mêmes ne sont pas épargnés.

Sont moqués, cruellement parfois, les mandarins cupides, ou ceux qui adoptent

servilement les modes introduites par les Français, le sport, la bicyclette, l'automobile…

Typiquement vietnamiennes, les images humoristiques ont connu une grande vogue

pendant la période coloniale.

La dérision se tourne envers les Chinois figurés sous forme de rats

à longue queue, à cause de leur natte (alors que les Vietnamiens portent le chignon).

Les Vietnamiens eux-mêmes ne sont pas épargnés.

Sont moqués, cruellement parfois, les mandarins cupides, ou ceux qui adoptent

servilement les modes introduites par les Français, le sport, la bicyclette, l'automobile…

Après l'indépendance, les images moralisantes, issues de la tradition confucéenne et inspirées souvent de la littérature ancienne chinoise sont un sujet d'inspiration relativement vivant.

Visite à la maison de Nguyễn Đăng Chế, l'un des derniers imagiers au village de Đông Hồ :

Le musée constitué par le peintre

Nguyễn Đăng Chế au village de

Đông Hồ est unique.

Il est remarquable par ses sujets en forme de caractères.

Nguyễn Đăng Chế dit avoir collecté

près de 70 modèles d'estampes anciennes dont certaines sont devenues très rares.

Il en regrave les planches et commence à en faire des tirages.

Cette collection est placée désormais sous la protection de l'UNESCO.

Le musée constitué par le peintre

Nguyễn Đăng Chế au village de

Đông Hồ est unique.

Il est remarquable par ses sujets en forme de caractères.

Nguyễn Đăng Chế dit avoir collecté

près de 70 modèles d'estampes anciennes dont certaines sont devenues très rares.

Il en regrave les planches et commence à en faire des tirages.

Cette collection est placée désormais sous la protection de l'UNESCO.

sentences parallèles

Formées de caractères gravés sur des panneaux de bois doré ou laqué,

brodées sur de la soie, tracées au pinceau sur de longues bandes de papier ou de coton,

les dôi liên ou

句对

câu đối

— sentences parallèles —

se trouvaient autrefois partout,

dans les maisons privées aussi bien que les édifices publics ou cultuels.

Ces sentences jouaient un rôle important dans les relations et la convivialité.

Généralement, elles étaient offertes par des parents, des amis

ou des inférieurs - seulement - à l'occasion d'événements ou de circonstances

particulières et importantes de la vie sociale ou familiale.

C'était un activité particulièrement vivante en particulier à l'occasion

du Nouvel an qui mobilisait artisans, commerçants et lettrés.

Aujourd'hui, dans les maisons, à l'exception des riches panneaux sculptés

gardés par tradition, elles ont disparu.

Par contre dans les temples ou dans les pagodes, cette décoration à base graphique,

faite de panneaux de bois où dominent le rouge, le noir et le doré, est très

caractéristique des édifices anciens.

Cette ornementation a tendance à être remplacée aujourd'hui dans les pagodes

de construction récente par des fresques figuratives peintes sur les murs.

— sentences parallèles —

se trouvaient autrefois partout,

dans les maisons privées aussi bien que les édifices publics ou cultuels.

Ces sentences jouaient un rôle important dans les relations et la convivialité.

Généralement, elles étaient offertes par des parents, des amis

ou des inférieurs - seulement - à l'occasion d'événements ou de circonstances

particulières et importantes de la vie sociale ou familiale.

C'était un activité particulièrement vivante en particulier à l'occasion

du Nouvel an qui mobilisait artisans, commerçants et lettrés.

Aujourd'hui, dans les maisons, à l'exception des riches panneaux sculptés

gardés par tradition, elles ont disparu.

Par contre dans les temples ou dans les pagodes, cette décoration à base graphique,

faite de panneaux de bois où dominent le rouge, le noir et le doré, est très

caractéristique des édifices anciens.

Cette ornementation a tendance à être remplacée aujourd'hui dans les pagodes

de construction récente par des fresques figuratives peintes sur les murs.

Au temple dédié à 鎮武

Trấn Vũ

à Hanoi, de très élégants panneaux noirs sont incrustés de nacre.

Les sentences parallèles forment des distiques, le plus souvent de cinq à sept pieds. Lorsque les vers sont bien composés, les mots sont opposés deux à deux. Ainsi à un substantif, un adjectif ou un verbe sur le panneau de gauche, correspond aussi un substantif, un adjectif ou un verbe sur le panneau de droite. Il doit y avoir encore opposition dans les tons : aux mots au ton binh, c'est à dire égal ou descendant, doivent correspondre des mots au ton trắc, c'est à dire aigu, grave, remontant ou interrogatif. Pour être élégantes, elles doivent encore renfermer des citations, des allusions ou des métaphores.

Étant très concises, et à cause de leur brièveté, ces sentences, offertes

à l'occasion d'anniversaires, de mariages, de succès aux examens, de nominations

ou de promotions, étaient de véritables tours de force et pouvaient contenir des traits

particulièrement brillants ou parfaitement cruels.

Certains lettrés étaient très renommés dans ce genre d'exercice.

Étant très concises, et à cause de leur brièveté, ces sentences, offertes

à l'occasion d'anniversaires, de mariages, de succès aux examens, de nominations

ou de promotions, étaient de véritables tours de force et pouvaient contenir des traits

particulièrement brillants ou parfaitement cruels.

Certains lettrés étaient très renommés dans ce genre d'exercice.

Dans une anthologie de poésie publiée par Hoài Thanh en 1943 qui présente le mouvement de la nouvelle poésie, un poème de Vũ Đình Liên décrit le vieux lettré qui, au moment du Tết, se plaint de n'avoir plus de clients. Le poète se rappelle cette image d'autrefois pour exprimer les temps nouveaux. Mais c'est aussi toute une génération qui disparaît. Il dit :

Năm nay đào lại nở

Không thấy ông đồ xưa

Những người nuôi năm cũ Hồn ở đâu bây giờ?

Cette année les fleurs de pêcher fleurissent encore

Mais on ne voit plus le vieux lettré sur le trottoir

Oh, les hommes du vieux temps, où êtes-vous maintenant ?