(de l'idéogramme à l'alphabet)

les supports et les outils

introduction

Il est dit dans les traités de calligraphie que le fait d'écrire un caractère doit

impliquer au préalable de se le représenter mentalement et de se remémorer

sa forme avant sa réalisation sur le papier.

Il s'agit donc là d'un acte particulièrement élaboré qu'exécute celui qui écrit.

Il utilise d'ailleurs un instrument au maniement particulièrement subtil, le pinceau,

qu'il applique sur un matériau précieux et noble: soie ou papier.

L'arsenal permettant de produire un texte, les quatre trésors

, a été

perfectionné par les générations successives.

Dès son origine, en réalité, l'écriture pratiquée dans le monde sinisé relèvera autant de l'art que de la notation purement informative. Peut-être la raison en est-elle qu'au commencement était l'ère des carapaces et des omoplates.

Avant le papier et le pinceau, la calligraphie chinoise s'est pratiquée au burin ou au ciseau sur des matériaux durs comme les écailles de tortues, les os, la pierre ou le bronze. C'est l'écaille de tortue qui a servi de support, avant la notation de textes, à la divination.

Cette connotation très forte au mystère de la création artistique, le souvenir persistant dans la mentalité collective de l'usage divinatoire des supports et des traces de ce qui deviendra l'écriture, ont sans doute contribué à donner à la calligraphie le statut spécial qu'elle possède dans toute la zone sinisée de l'Asie orientale.

L'écrit, l'écriture, le livre sont souvent associés à la tortue. En effet, la tortue (con rùa) joue un grand rôle dans la symbolique de l'écriture. Sa carapace ronde par dessus, plate par dessous, figure le ciel et la terre. Dans les temps anciens, lorsqu'une tortue était consacrée pour le sacrifice, elle était portée au temple des ancêtres, pour être mise en relation avec les esprits. La carapace après avoir subi diverses préparations était soumise à l'épreuve du feu par l'application d'une pointe rougie. Les devins observaient les craquelures et leurs contours ainsi que les fêlures en forme de T. Ainsi, ils pouvaient donner des réponses venues du Ciel. Au Vietnam, cette forme en T a été conservée dans la disposition du plan des maisons communes et des temples qu'on observe encore aujourd'hui.

Des signes, non provoqués, aperçus sur le dos d'une tortue sont tout autant dignes d'interêt. Ainsi, selon la légende, roi Phục Hi vit une tortue flottant à la surface des eaux dont les membres et la carapace étaient couverts de points rangés en ligne. Il s'en inspira pour composer un tableau, le Lạc Thư, et put établir les signes avec lesquels il écrivit le Kinh Dịch (易經 Yì Jīng ou Y King).

Sur ce thème la tortue est représentée portant sur le dos un petit coffret contenant un livre sacré dit Lạc Thư. Elle évoque ainsi l'invention des diagrammes représentant la répartition des principes mâle et femelle du cosmos. Elle tient aussi entre ses dents une branche de corail.

L'allégorie de la tortue fonctionne encore à d'autres niveaux. Elle est aussi symbole de longévité car elle est supposée vivre mille ans. C'est la raison pour laquelle on en fait un support de stèle : placé sous la stèle, l'animal lui communiquera longue durée et stabilité.

La licorne, confondue avec le cheval-dragon (long mã),

est une variante de la tortue.

Elle symbolise aussi la naissance de l'écriture.

Selon la légende, le roi Phục Hi découvrit aussi sur cet animal

les points qui lui permirent d'inventer les signes avec lesquels il écrivit le Y King.

Il existe néanmoins une différence.

La tortue portait des signes carrés, signes représentant la terre,

tandis que la licorne portait des signes ronds symbolisant le ciel.

Le tableau magique composé à partir des signes repérés sur le dos de la tortue,

le Lạc Thư, décorait souvent,

à côté du Hà Đồ

- le tableau magique composé à partir des signes repérés sur la licorne -

la façade des maisons de Vietnamiens aisés.

Ces deux figures étaient généralement disposées de part et d'autre du symbole du

Âm dương, le Yin et le Yang chinois.

licorne portant sur son dos le pinceau et le coffret de livres noué avec des rubans.

Ces objets représentent les cở đô

, les antiques dessins vus par Phục Hi

sur le dos d'un cheval-dragon qui sortait du Fleuve Jaune.

l'art du pinceau

La technique du calligraphe implique donc plus que tout autre la connaissance parfaite de son matériel. Or la particularité de la calligraphie traditionnelle à la chinoise tient moins à l'usage du pinceau pour écrire qu'à la nature de l'encre utilisée. En effet, celle-ci est telle qu'aucune retouche n'est possible. D'où l'importance de la préparation psychologique du calligraphe et même les effets de mise en scène qui l'accompagnent parfois.

C'est la vigueur du coup de pinceau qui compte.

La pensée et le maniement du pinceau vont donc de pair.

Leur simultanéité dans la rapidité est,

depuis l'époque où cet

C'est la vigueur du coup de pinceau qui compte.

La pensée et le maniement du pinceau vont donc de pair.

Leur simultanéité dans la rapidité est,

depuis l'époque où cet art

a été codifié en Chine

- le Bizhentu, la stratégie du pinceau

de Wei Chuo date

du premier quart du 4ème siècle -

considérée comme l'expression du génie.

La calligraphie serait, en quelque sorte, la part inventive,

proprement artistique du lettré.

Compte tenu du statut social élevé qu'il occupe dans le monde sinisé, l'art d'écrire, de peindre des lettres, est à priori un art distingué. Sa technique, codifiée, nécessite un matériel approprié dont la beauté formelle est parfois extrême surtout s'il s'agit d'un haut mandarin ou d'un roi.

L'encrier, la pierre à encre, seul témoin des époques passées puisque le papier, le pinceau, l'encre sont périssables, est devenu parfois objet de vénération. En Chine, sous les Song, les lettrés chérissaient jalousement les pierres à encre des dynasties précédentes et y gravaient des poèmes. L'empereur vietnamien Tự Đức (1847-1883) cédant à cette tradition avait calligraphié lui-même sur le couvercle du fameux encrier en pierre précieuse qu'il possédait un poème où il l'élevait au marquisat…

Sur la table du lettré, on va trouver :

-

la pierre à encre dans laquelle on dilue l'encre.

Le mouvement de frottement régulier du bâton d'encre contre la pierre,

qui permet au calligraphe de faire son encre,

Le mouvement de frottement régulier du bâton d'encre contre la pierre,

qui permet au calligraphe de faire son encre,

lui permet de rassembler son souffle, d'ordonner ses pensées en même temps qu'il échauffe et délie le poignet et la main

dit Claire Illouz (Les Sept Trésors du lettré. Paris, 1985) -

l'encre, dont on a dit qu'elle avait été inventée par les Coréens.

Elle est en forme de bâton, ou de pain, généralement décorée.

Elle est obtenue par un alliage de cendre de bois de pin et de colle.

l'encre, dont on a dit qu'elle avait été inventée par les Coréens.

Elle est en forme de bâton, ou de pain, généralement décorée.

Elle est obtenue par un alliage de cendre de bois de pin et de colle.

- le pinceau

- le papier

Une calligraphie vietnamienne de Hoàng Hữu Xứng

Une calligraphie vietnamienne de Hoàng Hữu Xứng

(Hanoi, le 15 novembre 1997)

le papier

Le papier plus que la soie est le matériau qui s'est révélé le mieux adapté comme support à l'écriture telle qu'elle était pratiquée dans le monde sinisé.

Au début du 20ème siècle, les papetiers étaient localisés

dans la province de Hưng Hóa,

au village de Phú Định,

et aux portes de Hanoi, au village de Bưởi

Bưởi Làng Bưởi

,

qu'on appelait encore le village du papier

.

Ce village, catholique, comme tout ce qui a touché, à une époque,

au livre imprimé et à l'imprimerie typographique, ne possède

plus aujourd'hui qu'une petite fabrique de papier artisanal.

La fabrication se déroule selon cinq opérations :

- macération de plusieurs sortes d'écorces (bồ đề, cay dó et surtout cay dương) dans un bain d'eau de chaux

- séchage, lavage et broyage dans des mortiers en pierre sous des pilons à bascule pour obtenir la pâte à papier

- dilution de cette pâte dans des réserviurs contenant de l'eau additionnée de copeaux de mo gỗ qui contiennent un liant.

- les feuilles sont formées sur des cadres de bois dont le fond est constitué d'un fin treillis

- les feuilles sont ensuite mises sous presse pour en exprimer l'eau, séparées et séchées

|

|

|

|

|

|

Aujourd'hui, cette technique artisanale a été abandonnée dans ce village. On n'y fabriquait plus, il y a une dizaine d'années, qu'un papier assez grossier, genre papier d'emballage. Les installations agrandies et rénovées dans les années 1940 étaient encore utilisées en 1986 pour ce type de production.

Le pressage au pilon était remplacé par une forme de séchage sur claies exposées au soleil, tout comme on procède pour les galettes de riz ou les poissons séchés.

Aujourd'hui, les cuves et les hangars sont remplacés par des immeubles.

Le village du papier en 1986 … le même village en 1997

art décoratif

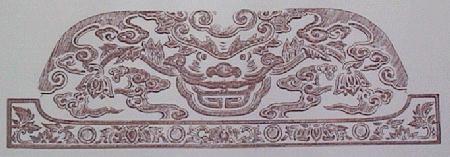

Edifices cultuels, palais, riches demeures sont souvent très décorés :

écrans, arêtes faitières et autres éléments de toît, cloisons, piliers

en sont les supports.

Les motifs de décoration sont de diverse nature :

des symboles religieux (bouddhistes, taoïstes), les quatre animaux aux pouvoirs

surnaturels, tứ linh,

c'est à dire le dragon

(蠬

rồng),

la licorne

(麟

lân),

la tortue

(龜

qui)

et le phénix

(鳳

phượng),

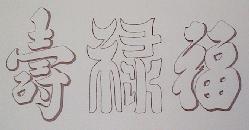

des caractères chinois :

壽 Thọ, la longévité,

禄 Lộc, la richesse,

福 Phúc, le bonheur,

des motifs géométriques, des motifs végétaux.

Ces mêmes motifs peuvent se retrouver sur du mobilier, des bijoux, etc.

L'étude qu'en a fait le Père Cadière dans le Bulletin des Amis du Vieux Hué (BAVH)

en 1917 est remarquable.

Elle a été largement mise à contribution ici.

L'art décoratif vietnamien, du moins celui qu'on connaît le mieux, c'est à dire celui du 19ème siècle, joue la stylisation des motifs et, genéralement, la convention. Les motifs ornementaux, souvent utilisés en association, se présentent alors selon un code sévère ou des alliances convenues. Certaines de ces associations peuvent être basées sur un jeu de mots.

Parfois cette association, plus intime, devient véritable transformation et nous constatons le passage complet d'un motif à un autre motif : l'un des éléments constitutifs du sujet perd successivement ses caractères distinctifs pour aboutir à la représentation de l'autre élément.

Ainsi, par exemple, les représentations du dragon et du rameau feuillu, ou de la fleur de nénuphar et du dragon, sont comme des instantanés qui montrent le passage d'un élément à l'autre, sa véritable transformation de l'un en l'autre. C'est d'ailleurs le terme hoa, transformation, qui est employé. C'est dans ce procédé que réside le plus souvent la créativité de l'artiste. Il fait songer à ces divertissements à base d'écriture de certains lettrés où la créativité s'exerce aussi à la transformation en jouant tout à la fois sur les mots, l'écriture et les sons.

Parmi les caractères de l'écriture qui sont aussi des motifs d'ornement,

le caractère

壽

Thọ apparaît fréquemment

inscrit sur de nombreux monuments publics ou lieux privés.

Parmi les caractères de l'écriture qui sont aussi des motifs d'ornement,

le caractère

壽

Thọ apparaît fréquemment

inscrit sur de nombreux monuments publics ou lieux privés.

Le caractère

福

Phúc

lui, a été l'objet d'un véritable jeu de mots ritualisé.

En effet le mot phúc

désigne le bonheur mais il désigne aussi la chauve-souris.

Le caractère est écrit de manière différente suivant le sens

mais la prononciation est la même.

Cela a suffit pour créer le symbolisme.

La chauve-souris est devenue le symbole du bonheur,

l'image de l'animal étant

Le caractère

福

Phúc

lui, a été l'objet d'un véritable jeu de mots ritualisé.

En effet le mot phúc

désigne le bonheur mais il désigne aussi la chauve-souris.

Le caractère est écrit de manière différente suivant le sens

mais la prononciation est la même.

Cela a suffit pour créer le symbolisme.

La chauve-souris est devenue le symbole du bonheur,

l'image de l'animal étant lue

comme un caractère et signifiant le bonheur.

Le dragon est l'animal le plus utilisé dans l'art vietnamien. Tout comme la licorne, le phénix et la tortue, il communique par son image les qualités qu'il possède. Il est le symbole de l'empereur. Il est aussi, plus généralement, le symbole de l'homme alors que le phénix est le symbole de la femme. Lorsqu'il figure à côté du phénix et du caractère 喜 Hỉ, la joie, cela signifie le bonheur conjugal.

Le dragon est représenté de diverses façons.

Dans toute sa longueur sur les arêtes de toit, les rampes d'éscalier, etc.

En entier, mais vu de face, c'est le

Le dragon est représenté de diverses façons.

Dans toute sa longueur sur les arêtes de toit, les rampes d'éscalier, etc.

En entier, mais vu de face, c'est le dragon dans le nid

qui décore des façades de portail.

Lorsqu'il est ainsi vu de face, il tient dans sa bouche le caractère

壽

Thọ.

Il est alors dénommé

Lorsqu'il est ainsi vu de face, il tient dans sa bouche le caractère

壽

Thọ.

Il est alors dénommé le dragon qui mange le caractère

Thọ

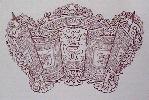

Bonheur et longévité peuvent aussi être symbolisés dans de véritables tableaux.

L'allégorie n'est plus codée par l'écriture.

On entre alors dans un domaine qui relève

désormais de la peinture, comme dans l'exemple ci-contre.

Bonheur et longévité peuvent aussi être symbolisés dans de véritables tableaux.

L'allégorie n'est plus codée par l'écriture.

On entre alors dans un domaine qui relève

désormais de la peinture, comme dans l'exemple ci-contre.

dans la rue...

Les motifs d'écriture sur la pierre, le bronze, le bois sont fréquents au Vietnam.

Nous donnons ici quelques exemples de bâtiments ou d'objets ainsi marqués.

Les motifs d'écriture sur la pierre, le bronze, le bois sont fréquents au Vietnam.

Nous donnons ici quelques exemples de bâtiments ou d'objets ainsi marqués.

Art décoratif et écriture sont fortement liés au Vietnam. Mais les bâtiments religieux ou officiels ne sont pas les seuls à présenter de tels motifs. Petite promenade dans la rue hier et aujourdhui :

Depuis quelques années, le commerce privé se développe aussi bien en ville que dans les villages et les boutiques proposent de plus en plus de marchandises. Des enseignes signalent, de façon de plus en plus évidente ces commerces. A Hanoi, on ne peut manquer d'être frappés par la manière dont elles cherchent à capter l'interêt du passant.

On remarque un goût certain pour l'écriture au détriment du dessin.

Les mots (en quốc ngữ généralement

mais quelque fois en caractères chinois) sont disposés selon un schéma familier,

celui des

câu đối

,

les sentences parallèles.

Cette remarque fait inévitablement penser à l'analyse que faisaient Pierre

Huard et Maurice Durand dans Connaissance du Vietnam

(Hanoi, EFEO, 1954)

à propos de la décoration dans la vie quotidienne des Vietnamiens.

Ils disent en effet ceci :

Il est très remarquable qu'il n'y ait pas eu de peinture vietnamienne traditionnelle. La décoration sur papier, poursuivent-ils, n'a pas tenté les artisans pourtant si doués pour les arts graphiques. Étant donnés les rapports de la calligraphie et de la peinture avec le lavis, si étroits dans la culture sinoïde, on peut supposer l'existence d'une imagerie populaire aussi ancienne que les caractères chinois et dont il ne reste rien. L'imagerie populaire récente (19ème siècle) n'est représentée que par peu de spécimen étudiés, entr'autres par le R.P.Y. Laubie (BAVH 1937). Elle ne pouvait pas faire prévoir le développement considérable de la peinture contemporaine. Quoi qu'il en soit, l'ornementation au moyen de sentences verticales ou transversales en caractères chinois est resté pendant longtemps un ornement fondamental de l'habitation vietnamienne.

Quelques enseignes dans les rues de Hanoi en 1997 :

Ces enseignes ressemblent à des

câu đối

.

L'attrait pour la verticalité de l'écriture est manifeste.